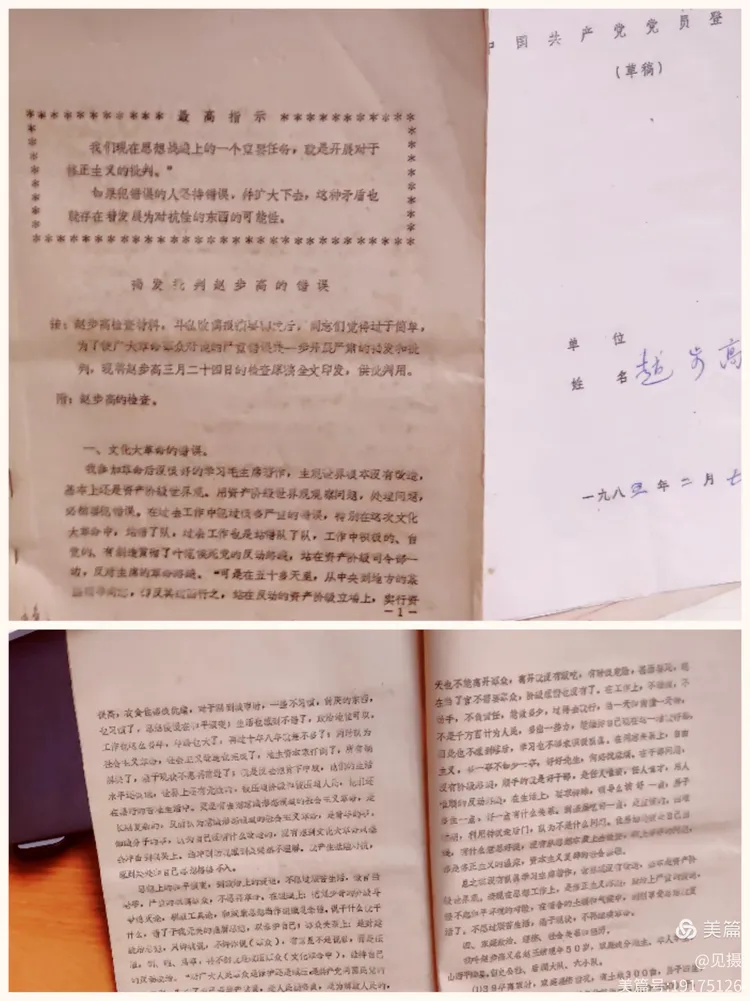

在整理父亲遗物的过程中,我偶然发现了一份泛黄的检查书。在这份承载着岁月痕迹的纸张中,隐藏着父亲亲笔撰写的自传,透过这些文字,我仿佛穿越了时空,窥见了他那段波澜壮阔的革命岁月。

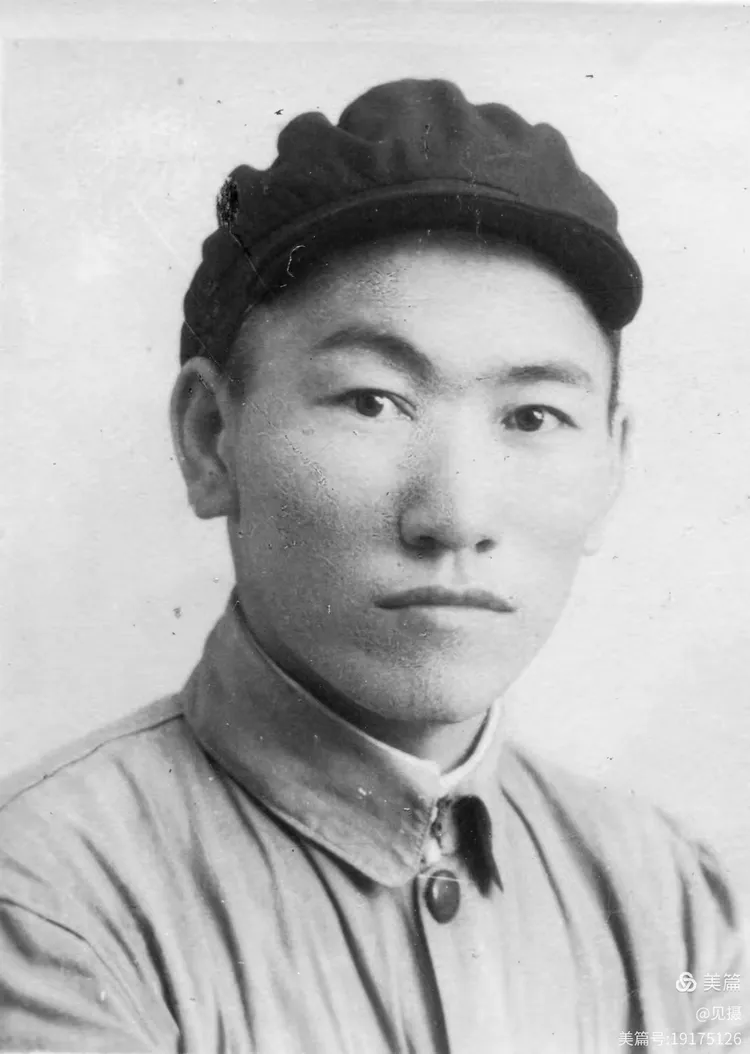

在我心中,父亲的形象始终是威严而崇高的。身为党的高级干部,他始终保持着朴素的生活作风,对党的忠诚信念坚定不移。

回想起父亲撰写这份检查的时候,我正值青春年少,刚踏上上山下乡的道路,到农村插队不过短短两月。那时的我,还未满十七岁,便已离家远行。此后的半个多世纪里,我与父母很少住在一起,直到退休后,才有幸与父亲共度了四年的宝贵时光。在这段难得的岁月里,我逐渐揭开了他过往的神秘面纱。

今年是抗日战争胜利80周年的纪念,我的父亲,正是从黄土高原走出的抗战老兵之一。重温他的自述,那些尘封已久的记忆如潮水般在我心中翻涌。借助大数据,我查阅了众多历史资料,心中情感激荡。我提笔写下这些文字,以此向那段红星闪耀的岁月致以最深的敬意。每一字每一句,都饱含了我对那段历史的怀念与敬仰。

我的父亲赵步高又名赵玉锁出生于山西平陆县,留史乡后涧村,这是一个黄河边上典型的黄土高原的小村庄。抗战爆发后,当我父亲39年离家参加八路军时,他的家就有土地300亩,房子四座,窑洞十二个、骡子一头、牛三头,每年收租約有3000--4000斤,好年成有四、五千斤。其中家庭僱工耕种土地約有一百四、五十亩,僱工二人有时三人。这在黄土高原上的这个小村庄应该是经济状况相当富裕的家庭,土改时划定为地主家庭成份。

读书时代

我的父亲生于1920年的农历十一月,他的童年时光在家中度过至七、八岁。随后,他踏入本村的初等学府,度过了五年的学习生涯。之后,他转至本县的高小读书。36年夏天在运城考入河南的开封西北中学。与父亲一同考入这所学校的还有他的同学袁世平等几人,据父亲回忆袁世平1938年参加了八路军,在39年10月间父亲在中条地委见过他一面。(山西省档案馆藏《中条地委1939年会议记录》显示: 10月12日确实召开过敌工干部联席会议,参会名单中有"袁世平(决死一纵)"的签名,备注其为"原西北中学,负责平遥敌占区情报工作的敌工站副站长(1940-1941)1942年5月反扫荡中牺牲于平遥仁庄村")半年后,学校进入困境,他在春节后便转入了另一所中学。然而,学业尚未步入正轨,他便因严重的胃病不得不回家休养。这胃疾从此成为他一生挥之不去的困扰,不仅拖垮了他的身体,更在日后漫长的岁月里不断折磨着他,甚至多次影响了他的人生轨迹。

2015年我去开封旅游时,父亲特别嘱咐我寻找他曾经就读的西北中学。他回忆说,学校坐落在一座古老的庙中。如今,抗日战争前的西北中学原址已经恢复原貌,即开封很有名的关帝庙。

1936年秋,父亲进入开封私立西北中学(校址设于山陕甘会馆)就读。这座始建于清乾隆年间的关帝庙建筑群,此时已成为中原地区重要的教育场所。在学校半年多期间,父亲受其班主任(地下党员)的进步思想熏陶,开始接触马克思主义理论。该教师曾带领他们参观会馆砖雕时,借"桃园结义"题材阐释"民族团结抗日"的道理;在讲解岳飞《满江红》时,又引申至东北沦陷的现实。这些教育方式,使父亲对民族命运产生深刻思考。

入党之路

1937年七七事件之后,全面抗战爆发后,抗日救亡的浪潮席卷全国。八、九月份开始,在我们后涧村,经常能看到县、区两级抗日干部和各救会、牺盟会成员的身影。当时父亲因病在家休养,但他在西北中学接受的革命思想始终在心头激荡,怀着满腔热血,他立即投身村里的牺盟会工作,积极宣传抗日救国主张。

1938年冬天,一个重要的转折来临,父亲的同学成廷佐(父亲入党介绍人,县青救会宣传部长)——开始频繁来村里活动。那天特别冷,县里的几位同志来村小学办事,父亲前去探望。在校园的院子里,成廷佐悄悄拉住父亲,低声问他是否愿意加入一个为劳苦大众奋斗的组织。当明白是共产党时,父亲毫不犹豫地答应了。成廷佐随即从怀里掏出一份《共产党员入党志愿书》,父亲郑重地填写后,于1939年1月3日交给了分委书记同在兹(父亲入党介绍人,后任太岳区某地委书记,1943年牺牲)。经过三个月严苛的政治审查与斗争考验,父亲在抗战最艰苦的阶段光荣入党,成为太岳根据地早期党员之一。

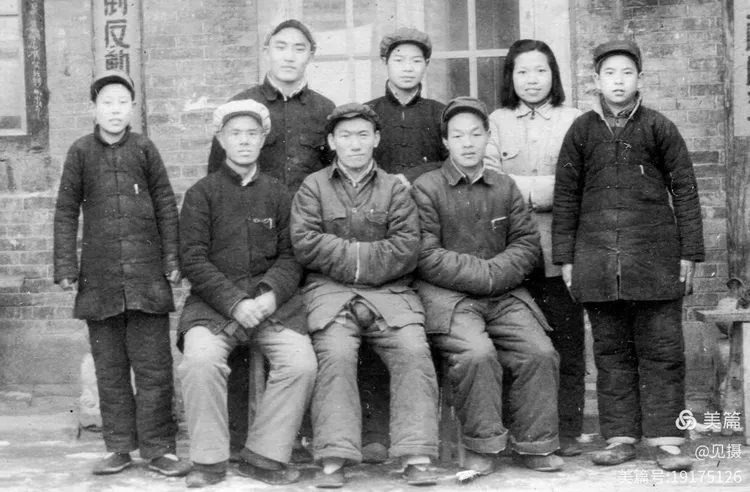

入党后,父亲得到一本组织下发的油印《党员手册》,并开始在村里秘密发展党员。在他的努力下,赵满记、赵保弟、杨瑶池、逸新春等进步群众相继入党,组建了后涧村第一个党支部,父亲担任了首任支部书记。这支小小的革命火种,在抗战烽火中顽强地燃烧着。

2005年5月,我与妹妹同回老家,还专门去探望了当时还在世的,也是我父亲在村里发展的第一批党员的赵保弟。

同年农历五月之后,县里在下涧村附近的一个偏远村落举办了一次代表会议。此次会议,入党不久的父亲与同在兹(化名,真实姓名为赵启明,1943年牺牲)一起前往,共计二十余人,其中包括:

李哲人(时任晋豫特委组织部干事,建国后任商业部副部长)

谢涛(女,晋东南妇救会创始人之一)

董奥林(原山西新军军官,负责敌后情报工作)

路易(朝鲜籍反法西斯战士,中文名金成浩)共同出席。

会议地点设于该小村庄内,这个隐藏在太行山褶皱中的村落,进出需穿越三道山梁,是开展地下工作的理想场所。会议在村民的地窖中持续三天。白天以"收购山货"为掩护,夜间则讨论《中共中央关于巩固党的决定》的落实方案。会议结束后,父亲被任命为分委的组织委员,与宣传委员王安(1940年在"十二月事变"中牺牲),书记同在兹组成新班子共同承担起党的重托与使命。

参加八路军

1939年9月,父亲的病情稍见好转,便毅然决定结束休养,重返革命工作岗位。经地委研究决定,他被调任至夏县县委担任宣传干事。当时的夏县县委领导班子可谓人才济济:县委书记由后来出任新中国首任驻美大使的柴泽民同志担任;县委委员冯天水(建国后任中国人民银行总行领导职务)负责财经工作;还有任笃信同志(1948年曾在晋城与父亲有过工作交集)也在县委任职。在这个充满战斗力的集体中,父亲以极大的热情投入工作,在宣传战线上勤勉尽责地工作了近两个月。

1939年阎锡山发动"十二月事变"前夕,中共在山西各地加速干部本土化建设。此后半年间,他在宣讲《党员识字课‘》(手抄本现存长治档案馆),贯彻"家庭党课"制度,为根据地党组织建设作出重要贡献。

1939年11月,父亲结束在夏县县委的宣传干事工作,调回地委机关。经组织安排,他被派往地委直属游击队,担任文化教员,负责战士们的政治教育与识字扫盲工作。

在游队期间,他与以下主要干部共事:

柳溪(指导员,后任太岳军区某团政委,1942年牺牲)

王玉(连长,1941年调任八路军129师某部营长)

现存《太岳军区政治工作简报》(1940年第2期)中的记载:“某游击队通过歌谣教学,使80%的战士能认写200字以上”,这有力地印证了《战士识字歌谣》的显著成效。而柳溪烈士的档案中,也明确显示了该游击队在1940年1月前已“全员扫盲达标”,这也是对父亲卓越工作实绩的最好说明。

十八兵站

1940年1月下旬(农历腊月),根据地实施精兵简政,地委机关与游击队奉命整编,集体并入垣曲十八兵站(属八路军兵站系统,负责晋豫边区物资转运)。整编恰逢春节前夕,这支游击队改为十八兵站监获队,连长调走,新的一个连长张同生,支部书记毛振山(平陆人),活跃于安泽、沁水、浮山一带,主要执行袭扰日伪据点、护送干部、筹集物资等任务。作为文化教员的父亲在战斗间隙用《战士识字歌谣》,用通俗易懂的语言传授文化知识,并用《游击战快报》,鼓舞部队士气。

垣曲县十八兵站是抗日战争时期八路军的重要后勤基地。该兵站自1937年建立以来,便承担着干部训练、物资转运等重要任务。随着时间的推移,它逐. 渐发展成为八路军后勤体系的关键节点,负责护送关键军事人员、物资运输以及情报传递等工作。朱德、彭德怀、刘少奇、邓小平等重要领导人曾经在这里留下足迹。

1940年4月,朱老总奉中央指示南下,与卫立煌将军共商“停止摩擦”之大计。此番行程,他并未循规蹈矩,而是另辟蹊径(参见《朱德军事文选》之相关注释)。彼时,中央亦有严令:“高级干部行动,务必不留丝毫文字痕迹”(源自1940年3月中央保密条例)。十八兵站,或许正是那座未被历史文献所记载的隐秘中转站。

我父亲深信,朱老总40年4月曾在十八兵站中转,这一记忆是准确,无误。因为,父亲当了几天卫队的临时文化教员,当朱老总即将启程之时,曾有意携我父亲同行担任其卫队的文化教员。然而,命运弄人,我父亲彼时胃病缠身,无奈错失了这次跟随中央首长工作的宝贵机遇。朱德元帅对文化教育的重视,在《朱德年谱》中有着详尽的记载。1939至1940年间,他多.强调:“每位警卫员,皆需识字。”其贴身卫队,更是配备了专职的文化教员(如1938年的教员李平,其事迹被镌刻于《八路军警卫部队沿革》之中)1940年4月,朱老总南下之际,卫队已扩编至80人之众(源自原特务团二连),亟需增设教育人员,这与父亲的回忆不谋而合。

然而,历史的波澜总是跌宕起伏。时至1940年7月,因日军大肆侵袭晋南(“中条山战役”前夕),为保存实力,十八兵站被迫撤销。其职能,亦随之分流:物资转运,由阳城兵站接掌;干部护送,则改由秘密交通线承担。

尽管十八兵站仅存三年,但它却为太行、太岳根据地的稳固,立下了赫赫战功。2015年,其旧址被山西省列为文物保护单位,成为那段峥嵘岁月的永恒见证。

野战医院

40年6-7月兵站办事处全部撤回太行山八路军总部,监获队到榆次一带活动。八路军总部在1940年5月榆社迁驻辽县(今左权县)后,在太行山区建立了完善的兵站和医疗体系。我父亲被分配到八路军野战医院,下属的第三所当文书,当时的院长周洪生,政委肖大煊后来调换一个院长是王云林,政委是胡飞,所长是郑翰才,指导员王秀夹。

1942年,中共中央在抗日根据地推行精兵简政政策,以应对日伪 军的残酷扫荡和经济封锁。在这场深刻的机构改革中,1942年4月八路军总部下达缩编命令,总部野战医院由三个所缩编为一个所,约三分之二人员分流。父亲在所的野战医院被撤销,父亲的以"干部深造"政策安置,他随即被派往抗大陆军中学(即中国人民抗日军事政治大学陆军中学)学习。该校1941年秋在邢台成立,1942年2月迁黎城,5月反"扫荡"后停办,学员多为营连级干部,需通过文化测试入学。然而,命运弄人,抵达学校后,他尚未正式入学,便因艰苦工作积劳成疾,不得不住院治疗,历经数月才康复。

边区从商

1943年后,随着根据地经济工作的恢复与发展,税务系统亟需人。父亲出院后由太岳军区介绍到23专署。分配到士敏县端氏税务所当任。和他一起工作的还有曹元哲,豆法道,杨培仁,侯联桂。县税务局局长杨展云(后任晋冀鲁豫边区税务总局干部)、副局长王统业(原山西省银行职员)以及韩先权(曾在北京从事财经工作)等一批财经干部陆续调任税务所,共同推动根据地的税收征管工作。然而,1945年8月日本投降后,边区行政机构调整,税务所随之撤销。父亲被调至晋城经济四分局(属晋冀鲁豫边区经济系统),负责工商税收与物资调配工作。

不久,因根据地需要,父亲又被调任永盛铁货公司所属铁锅厂经理,与会计王志强(后任山西省财政厅干部)、采购员刘长江(抗战时期从事地下经济工作)等同事一起,在极端困难的条件下维持生产,为前线部队和民用经济提供重要物资。

然而,1946年秋,国共内战全面爆发,国民党军队向晋冀鲁豫解主放区发动大规模进攻。9月至10月间,晋城地区成为敌我双方激争夺的战略要地。在战局日益紧张的形势下,父亲临危受命,调任晋城县联社营业部主任,负责战时物资调配与商业流通工作。这一重要任命既是对他多年经济工作经验的充分肯定,也标志着他的革命生涯进入了一个新的阶段。

1947年9月至10月间,随着解放战争形势的发展,父亲又被调往太岳贸易四分公司,担任业务资料科副科长。当时公司的经理是畅乙萍同志,这次工作调动让父亲与畅乙萍结下了深厚的革命情谊。在随后的近半个世纪里,他们始终并肩战斗在商业战线上,共同为新中国的经济建设事业贡献力量。

这段经历也充分展现了父亲在解放战争时期为保障根据地物资供应所作的重要贡献,也见证了他与畅乙萍同志长达半个世纪的革命友谊。畅乙萍同志回忆录《商海风云五十年》(1996年出版)中多次提及与父亲的长期合作。

微信二维码

微信二维码 微信二维码

微信二维码