冬去春来人情在,长者难忘少者心。随着年龄增长,对历史回忆心切。因记忆所限,我将几年来所拟写的长篇回忆录缩写成此篇历史简介,以供后代参阅。

我的先祖是山西省泽洲府风台县贺家坡人氏。祖上赵四公在明朝7年被朱元璋皇帝追到山西洪洞县大槐树,后又迁徙到河南省济源县虎林镇,靠开设驿站为生。祖上为民办事有功受到县长表扬,病故后葬于南山,建坟立碑,以示铭记。随着下代人口发展,后代又迁移到济源县承留镇居住,建了赵氏祠堂并在该镇东地建了祖坟。家族延续至第十四代时,祖先名叫赵宗顺,因灾难和战乱迁至济源县下冶乡北吴村定居,到了2013年在北吴的同宗已发展至第二十二代,人口已达130多人。从十七世祖父赵则舜、祖母曹氏在北吴村村北立营,生有三男三女。父亲赵维德为长子与母亲程氏共育有五男二女(其中一女早年夭折),我排行第二,任村长时取名赵嘉斌。叔父赵维才,叔母连氏、李氏,其有3男3女,次子赵家善参加淮海战役荚勇牺牲被评为烈士。小叔赵维新,叔母崔氏,有2男3女,3位姑母,均成家立业生儿育女。现子孙们已分布在4个国家、在中国分布的有四个省、十四个地、市工作和生活。

我于1919年农历正月十五出生在济源县下冶乡北吴村。在旧社会在三座大山的压迫下,跟随父母叔婶,耕种过6家地主土地,深受高租重利的剥削。1936年在村读书时,受中共地下党焦敬一同志的教育和进步思想的熏陶,树立了抗日保国思想。1942年在地下党组织的支持下,北吴村成立了抗日村自卫队,我被选任为队长。主要任务是保卫村庄,维护生产和百姓安全,防止日本鬼子抢粮抓人。1943年,王屋县人民政府成立,政府号召减租反霸,废除旧政权,建立新政府。在党组织领导下,我们废除了北吴、南吴、上冶、牵马岭三个半旧保甲,建立了吴彦行政村政府,我被选为首任村长兼村武委会主任。主要是领导生产、减租反霸,实行耕者有其田,征兵支援陈谢大军过黄河等任务。1946年平息反动大刀会后,组织上调我到王屋县第三区任武委会干事兼守黄河轮战队长。1947年春,我被选到太岳区武总干校进行半年的政治军事学习。当年7月王屋县和济源县合并,我被调到济源县武委会任组教干事。1948年1月,我参加了晋城地委整党,开展了“三查三整”运动。5个月后,又被调到济源县第五区任区委员、武委会主任。在落实土改时,纠正了侵犯中农政策的行为,经过宣传发动群众将多分的土地、粮食、耕牛、家具等退还给中农,落实了党的农村政策,受到农民群众的拥护和支持,同时也调动了中农的生产积极性。

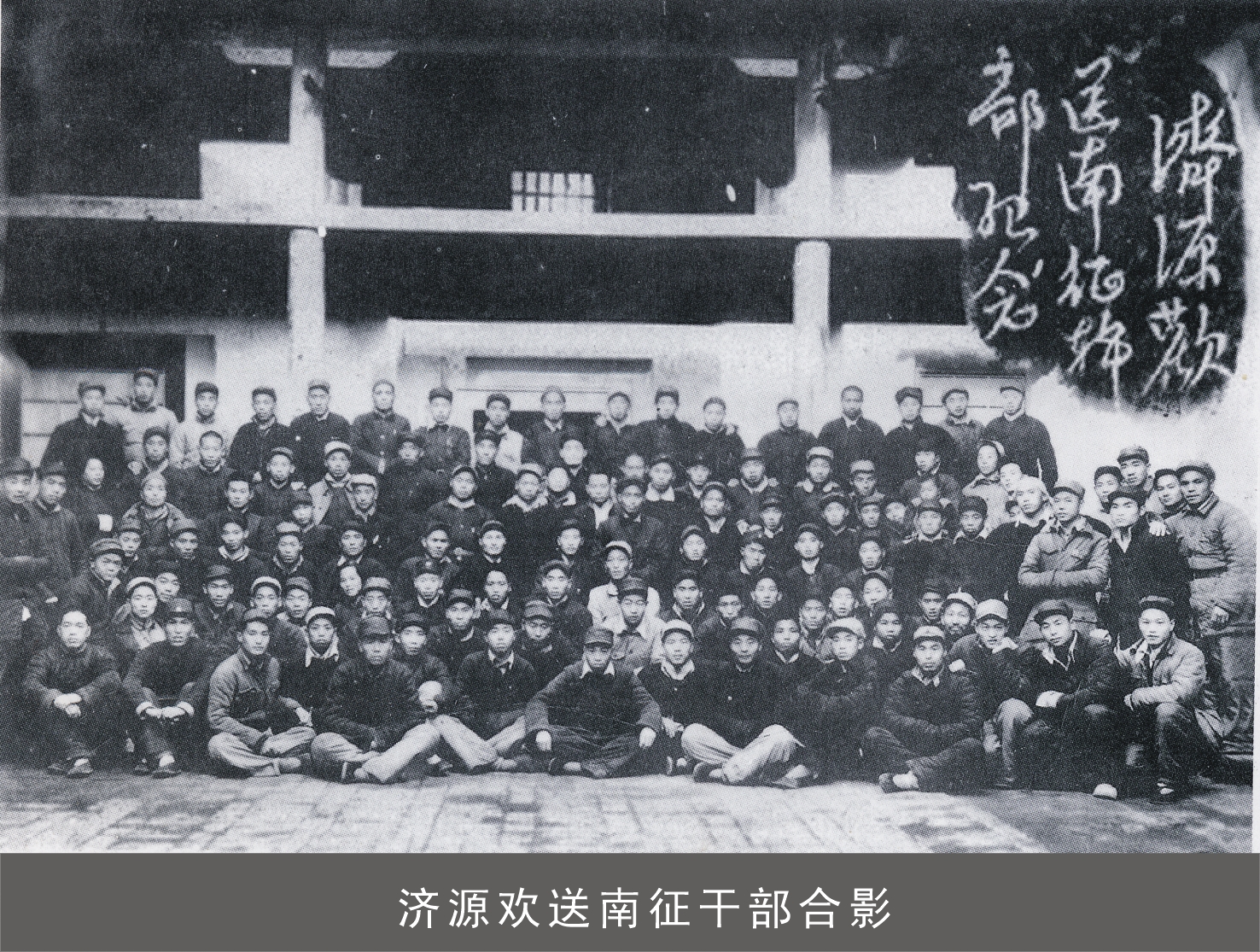

临近春节,当我准备请假回家过年时,接到县委通知我参加扩干会,要调干南下。听取县委动员报告后,我毫不犹豫地自愿报名参加南下大军。县委根据地方工作任务和南下的需要,大会宣布了122名德才兼备的南下干部名单。南下干部放假5天,移交工作并与父老乡亲话别。我向父老乡亲说明南下任务后,父母都支持我南下,1949年3月3日,四弟赵家政送我到王屋,我按时赴济源县委报到,县委举行了隆重的南下干部欢送大会,大家合影留念,会上还宣布了南下家属可享受军属待遇。

我们准备了简陋行装,于3月8日,集体徒步到山西晋城地委,领取了军装、布鞋、油布、蚊帐、津贴等,踏上了南下征程。先坐货车到长冶,又坐运煤车于21日到达河北武安报到,沿途受到了群众热情欢送。在武安集体学习一个月,听上级领导传达党中央毛主席“打过长江去,解放全中国”的伟大号召,以及对形势任务报告和军事作战知识,提高了对南下史命的认识,调动了大家的积极性。集训干部总称为中国人民解放军长江支队太岳区总队,地区为大队,县为中队,区为分队,我任区分队队长。于1949年4月25日集体徒步南下,途中除了短暂休整外,一日行军120多里,赶过黄河,又一日赶路130里赶过长江浦口,沿途避开敌占区,躲过敌机,闯过黄河,跨过长江。于5月16日到达南京下关,整顿了军容风纪,宣布了三大纪律、八项注意,驻扎在南京国民党交通大楼。原计划在苏杭一带接管政权分配工作,但由于解放战争形势发展很快,南下大军在南京国民大礼堂召开动员大会,要求太行太岳干部继续南下,任务是到福建省建立新政权。我们接受任务后到苏州等地住下待命,大家本着愚公之志,建设新福建的决心继续前行。部队到达江西上绕后精减行李,留下病号留守队,翻过了海拔2158米的黄岗山。在翻过江西与福建的分水关之前,给病号雇用的私人车,在石溪河过木桥时出了险情,幸亏无人伤亡。部队到达崇安、南平后休整,直到1949年8月17日福州市解放。

在这近7个月的时间里,部队行程约达7千里之遥,沿途经过了八个省、六十五个县市,有三分之二的路程是步行,三分之一是坐车。与当地地下党会师后,组织决定六大队翻山越岭达到福安地委报到,三中队三分之二到闽东海防前线的霞浦县报到,三分之一到地直、柘荣县开展工作。

我和战友们在国庆开国大典前夕,即1949年9月30日赶到霞浦县,原编制五区的战友仍留在霞浦县新五区工作。我任区武委会主任,任务是剿匪、生产、征粮。记得有一次到大林乡开展工作,住在原伪保长房屋的二楼,夜间该房被土匪包围,经我和另外2名战友全力奋战才幸免于难。

1950年3月,霞浦县委调我到全县海防线最长、封建宗派势力最强,也是国民党下海的出口地---霞浦县第六区任区长兼法庭庭长,我和区委13名干部、炊事员、通信员和一个武装班,到达第六区所在地霞浦县沙江,大家打地铺暂住在沙江山边学校,经苦心做好山上天主教会的思想工作,最终借到了3间房办公。我们的主要任务是:民主建政,减租、反霸,大镇反,取缔反动会道门,搞好生产,土地改革等工作。区干分片包干,我还兼任长兴乡土改试验队队长。

那年7月海匪包围溪南镇工作组,抢劫了店铺,抓走了郑锡同同志。第二天还包围了沙江区公所。经区海陆反击战斗,我们击毙敌1人、击伤1人,营救出了郑锡同同志,海匪纷纷逃窜。我组织委员张新春同志在这次战斗中英勇牺牲,区委书记受伤。在大镇反斗争中,我们将匪首郑阿德等土匪抓获,并召开公判大会执行了枪决。

1950年3月至1951年12月我在第六区工作历时21个月。工作期间在中共霞浦县委党的领导和土改工作队的支持下,全区15个乡镇三分之二实现了土地改革,取缔了反动的会道门,建立了民主政权。同时,还按照县委的统一部署,一夜抓获了63名反动的头子,送县公安局审查处理,将其罪大恶极的反动匪首、会首分三批开庭公审、公判并执行枪决。此举大涨了干群志气,也调动了干群生产互助合作的积极性!

1951年12月县委任命我为县委委员并调我到第四区任区委书记。这个区是背山面海,有1个三沙镇、16个乡,是全县面积人口最多的区。当时的任务是完成第三期5个乡的土改工作,开展大生产,有重点组织互助合作和渔业手工业改造。在县委领导下,完成了镇反后期工作并历经两年的时间,基本完成了预定的工作任务。

1954年春,县农会撤销,我被调任县委常委兼任县农村合作部任部长。分管农、林、水工作,发展生产,扩大互助合作社组织,进行渔业、手工业改革。坚持自愿原则,全县百分之六十农民加入了合作社,促进了农业生产。1955年我参加了中央全国农村工作会议,很受鼓舞。

1957年福安地委调我到周宁县任常委、农工部部长。1960年任县委副书记,分管农业生产。1964至1965年,由于品种改良农垦58号,实现了山区亩产千斤稻,并丰收了万斤薯,此举震惊了福安地区、地委行署组织各县有关领导和人员前往参观学习。在此期间我们还建立了3个林场和多个水电设施。

1966年3月经选举还参加了福建省学习“毛主席著作”积极分子代表会议。

1973年党组织调我到福鼎县任革委会副主任、常委等职,分管农、林、边防等工作。因福鼎县和浙江的平阳县、太顺县和本省的福安县、柘荣县毗邻,多地山界林界不清,经常引发双方村民争斗互殴。我在各方县委支持下,深入调查、处理了多处山林纠纷,双方签订了合同并立碑为界。1977年在庐山召开的八省边防会上作了典型发言,受到了表彰。在福鼎工作期间,也为农业发展和围海造田等尽了应有之责。

1978年春宁德地委调我到宁德地直单位工作,担任过农业局长、二轻局长和乡镇企业局长、党组书记和地区农委委员等职。工作中,还被组织部抽调担任审干组副组长,包干宁德、古田两县审干工作,结束后又到行署办负责整党工作,任联络组长。半年后,又到地区农委负责落实文革冤假错案办工作,落实了干部政策,解放了干部,也调动了干部的积极性,使组织和个人都满意。

我于1985年3月经组织批准光荣离休,享受抗战老干部副厅级待遇。组织决定后,我在南方安家还是在北方安家思想有了顾虑,在听取各方意见建议、衡权利弊的情况下,决定在南方安家。为此向组织申请批准了一块位于宁德蕉城城区的宅基地,建了一座3层砖混结构小院安享晚年,以慰亲人。

现在回忆我已离休三十多年,现年巳是96岁了。党龄69年,南下65年,为党工作了71年。自我评价是一辈子对党忠诚,廉政为民,工作认真,组织性强。但在1969年文化革命中,我受恶人诬告与1946年反动刀会有关,受到三年审查。经组织到北方三次调查,落实真相,宣布平反。后到省委党校学习8个月,调到福鼎工作。这一经历充分体现了我“根深不怕狂风摆,树正何愁月影斜”的真理。

离休后,遵照离休不离党的原则,我和同志们组织并参加了8个社团组织,围绕中心工作开展活动,如地区老年大学、老体协、老年书画协会,分片负责离休干部定期学习,组织门球队活动以及长江支队研究会组织并任名誉会长等,在活动中均受到大家支持和鼓励。

我离休前后,到过不少地方参观开会、旅游、探亲、访友,到过广州8次,前后累计住了近7个月,除在本省开会、参观建设、欣赏风景外,还到过泰国、香港、澳门、深圳、江西瑞金市、上海、庐山、海南、武汉、长沙、桂林、重庆、成都、陕西延安等地旅游,多次到北京开会参观,吸收了经验,增长了知识。先后回到济源老家10次,累计住了近8个月,2007年中秋佳节参加了济源市委召开的南下干部座谈会,还在济源市长江支队纪念碑落成典礼上讲话,表示祝贺。同时,还参观访问了11个镇和城关各社区,深感解放后,在党的领导下,家乡济源市弘扬愚公移山精神,建设和事业蒸蒸日上,特别在改革开放后,由中等县提升为地级市,我形容家乡的变化是“八大一迈进”,即大城市、大农业、大工业、大商贸、大文卫体育、大水电、大交通、大森林绿化,带领群众向小康迈进。如地处山区的下冶镇原镇址是一片乱石滩,只有一座庙,每年4月初8群众赶庙会,现在建成了一个小平原,水归渠、道路两纵两横,双十字街建了许多高楼大厦,成为了多景观的商贸乡镇。

回忆起北吴村原来由23个山头组成,居住着22个姓氏,只有2000多口人,以农业为主,旧社会是“十年九旱,人畜缺水吃,人走羊肠道,夜点煤油灯”。现如今是公路到村,水到户,灯到房的“三通”幸福生活。我怀着深深的故乡情赞济源山水美:北靠巍巍太行山,西邻愚公王屋山,南有高峡出平湖,水边无际大平原,山青水秀古迹多,星罗棋布遍山川,远眺济源美如画,近看如同大花园,济源腾飞山河变,愚公故居实可观,引沁济漭战天河,济源孟州幸福享。

回想我大半辈历经旧社会到新解放,由工作到离休,由北方到南方,由青壮年到老年,宁德建房,福州养老。在这漫长的岁月中,我经历了艰险和压迫,但更多的是幸福生活。

所谓压迫,就是旧社会的高租重利压迫,如1934年租种田家土地,因20元押金交不起被逼退地;1938年租姓邓家土地,因灾情交不清租被迫退地;又如1941年租下韩旺候新台地,逼我大哥当壮丁而夺地,还有交租多少好坏之争、夺地等。

所谓艰险,就是历经了不少艰难险阻。1942年我为地下党到关阳送信,假扮卖西瓜为名完成了任务,但回来路过韩彦日本炮台时被抓,绑在大树上苦打,说我是八路军,父亲得知后跑了十多里路到当地找到伪保长说情担保才放我回家;1945年日本败退,我和杨区长在王屋二里桥公路山边,夺得日本鬼子一匹马和部分物资,被日本鬼子追杀了十来里幸免遇难;1949年南下大军到江西省上绕市,为了护送南下干部中的病号,借用了一辆上海私商往福建运布料的货车,当布料运到崇安,货车途经石溪河大木桥时,桥中间板块断裂左轮陷下,险些发生车祸,经农民抢救幸免一难;1950年霞浦县五区到大林乡催粮,借住在伪保长二楼,夜间被土匪包围,我们奋力抵抗幸免于难;1950年7月海匪包围霞浦县六区区公所,我们经过海陆战斗击毙土匪1人、打伤土匪1人,救出战友郑锡同,虽然历经了战斗,但庆幸自己安然。

所谓困难,是指南下以来,因人口多收入少,带来生活艰难。如大儿子和小儿子出生就在出租的民房内分娩和坐月子没钱住院。在周宁县工作的16年间子女们靠自己种菜、拣地瓜、拾麦穗勤俭节约过日子,大孩子的衣服补后给小的孩子穿。到了1960年,我父亲病重,请假回北方安排后事,借了组织200元后,到文革时说我多占干部福利,每月扣工资后仅剩余20来元,一家八口人生活困难不堪回想。1987年,我到北京参观,看到大红枣,心想买一斤带回给孩子们吃,又怕车费不够故未买。

所谓幸福,就是生活逐步走上了幸福之路。从文革后期落实政策以来,子女们先后参加工作,我的工资和老龄补贴也有所提高。除了长期雇人照顾我的开支外,每年都能节减几万元支持南北有困难的亲人们,我认为这是我应该做的。我的幸福体现在衣食住行各个方面,这几年常住福州,仍坚持读书看报学习,经常看新闻、写回忆录和日记,注意锻炼身体,休养生息。穿衣多是南北子女买的,饮食每日三餐两点心,住果岭花园,楼层高、生活丰富;住联通花园,超市、银行、空军医院就在对面公路旁,十分便利。卧室内各类像片墙上挂,毛主席塑像立中央,俗话说“莫道桑榆晚,为霞尚满天”。

现在我计划在子女们的支持下,力争上百岁,为子女争光,这是我的理想,也是子女们的希望。岁月不饶人,年龄逐年增高,但是我有决心在众多子女们的照顾下在小钊家健康生活安度晚年,以安子女和亲友们之心。以此简介,供下代参阅。

赵嘉斌

2015年新年记

微信二维码

微信二维码 微信二维码

微信二维码